2025年2月2日(日)

講師:別府史朗氏

参加者:講師含め8名(早朝谷歩きから4名+のんびり漁港から4名)

前日の天気予報では小雨で午後には回復の模様、昨年の探鳥会は小雨で実施し、鳥たちは雨天でも活発に活動していること、また3種の珍しい鳥に出会えたことなどもあり、荒天でもないので実施することにした。

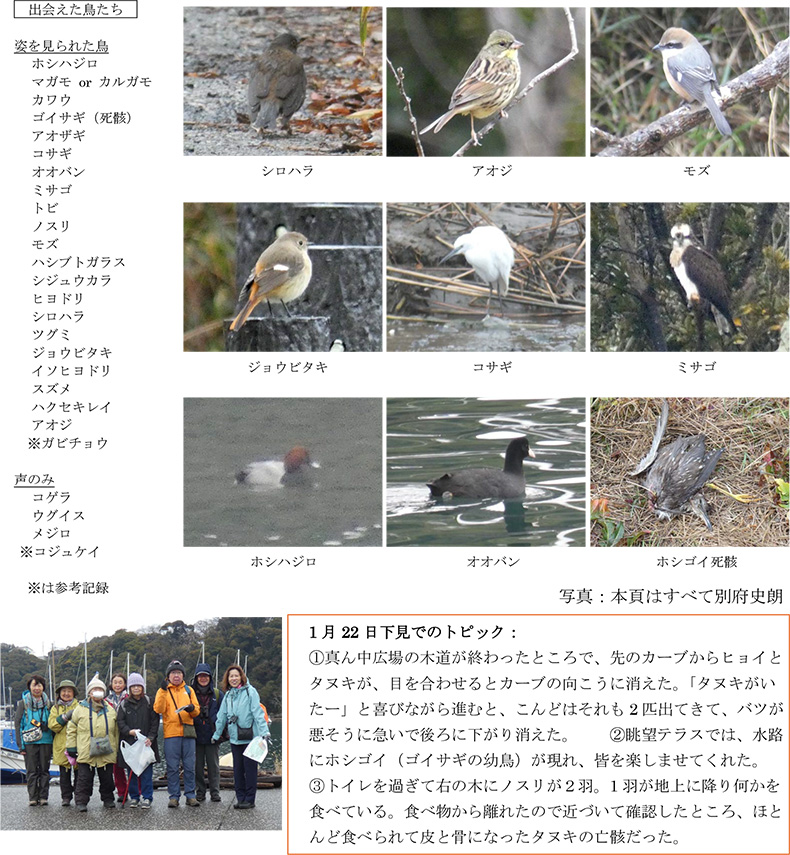

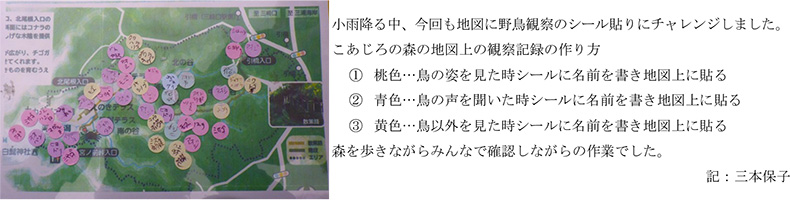

三崎口駅からバスで小網代の森入口まで移動。傘をさして歩き始めると、ひげ爺の館の前の道で早速シロハラ、幸先がいい。水道広場で身支度を整え“早朝谷歩きコース”組の出発。幸先がいいと思ったが、木道の周りの草木はしっかり刈りこまれていて、下見の時と大きく違う。地上にも、周りの木々にも、頭上の枝にも鳥の気配がありません。真ん中広場に出てやっとアオジと対面できた。

やなぎテラスに近づいたころ、刈りはらわれたアシ原でアオジが、山際の地上でガビチョウが盛んに何かをついばんでいるのを双眼鏡でやっと確認できた。

雨は小雨、弱まってきているがまだ傘は必要。やなぎテラスで立ったまましばし休憩する。

えのきテラスへの木道ではアオジ以外鳥の姿はなく、アカガエルの卵塊を捜したが見つからなかった。今年は、アカガエルの産卵は例年より遅れているとのこと、水辺公園でもまだ産んでいない。

えのきテラスの前でモズ♂とジョウビタキ♂、前の川にコサギ、杭の上にハシブトガラス、灌木にアオジ。えのきテラスから別荘の方に少し歩いて山の斜面、浜辺と湾を探すがカワウ以外の野鳥の姿は見られなかった。

えのきテラスに戻り眺望テラスへ移動の途中で、木道の横の地面にホシゴイ(ゴイサギの幼鳥)の死骸があった。下見(1月22日)で見たホシゴイでしょう。片足と内臓は無く、頭と両羽はしっかり残っており、猛禽類ではなく餓死した様で、自然の厳しさを目の当たりにした。

“のんびり漁港コース”組は、すでに港に着いているとのことで、港に向け移動。眺望テラス前の柵にジョウビタキ♀、峠を越えて白髭神社の前に出て、海岸にイソヒヨドリを確認し、“のんびり漁港コース”組と合流。ペルルカフェは閉まっていたが、まだ小雨が降っていたので電話したところ開けていただけた。おかげで暖かい飲み物と昼食をゆっくりとれました。

食後全員そろって出発。漁港では、対岸の樹にミサゴ、アオサギ。海上にオオバン、スロープにハクセキレイ、藤崎の森にカワウ、藤崎前の海上にホシハジロ2羽。マガモかカルガモか不明が1羽。以前は、5~10羽ほどのマガモの群れがいたのですが、温暖化のせいか南下する数も減り、小網代でも年々見られなくなっている。

宮前の峠で、岩の隙間で越冬中のアカテガニを観察。水道広場への道では、雨も止み、何度も上空を舞うミサゴやノスリが見られ、地上や茂みで動き回るアオジを、ジャ・ジャとウグイスの地鳴きなどを楽しむことが出来ました。

最後の階段を上り、水道広場で鳥合わせをして終了。野鳥の見聞きは少なかったですが、ジャケツイバラの鋭い棘には近寄り難いすごさを感じ、ジャケツイバラの花を、またフデリンドウやハンゲショウも見に来ようと思いました。

記:別府史朗 写真:辻晴一、浪本晴美

2024年12月7日(土)

参加者8名

■小網代の森 小網代バス停~白髭神社~谷を上る

三崎口駅集合、バスに乗り小網代バス停下車、地衣類探しをしながら坂を下る。 白髭神社にお参りして今年の11月・12月のカレンダーのイチョウと狛犬はここ!そして小網代湾から眺める富士山は素敵です。

宮ノ前峠入口手前で、ライトを照らしてカニさんの居そうな穴をのぞき見、いたいたアカテガニ!森に入り展望デッキからの景色「ススキの原が素敵!」と思っていたらススキでは無くオギなのです、バス停を降りた所でススキとオギの違いを教えてもらいました。ススキは乾いた土地、株で育ち小穂にのぎと呼ばれる長い針状の毛があるそうで、オギは湿地、根茎で育ち小穂にのぎが無いそうです、小網代の森の湿原にあるのはオギ、改めて皆で確認。

森の中を歩き、立ち止まって植物の名前を教えてもらったり、鳥の声を聞いて立ち止まり名前を教えてもらいながら、久々の森でお喋りも楽しみました。

三本保子 記

■ベイシアで昼食後、午後のコースは水間様の谷へ

■ベイシアで昼食後、午後のコースは水間様の谷へ

ここ数年、交流会では小網代漁港から森を上がって引橋へ、午後は東京湾をめざして松輪入口から三浦霊園を通って金田(三浦霊園入口バス停)へ出るコース、引橋の少し先の自動車修理工場を左折して、三浦海岸霊園の前を通って、蛭田(役場下バス停)へ出るコース。大きく言えば三浦半島横断コースを2本踏破してきた。

今回は未だ通っていない引橋から水間様へいく谷を下って大きく広がる畑の道を通り、旧道を通って、菊名(菊名バス停)へ行くコース。

水間様は筆者が三浦市に奉職した当時、三浦の自然を学ぶ会に入っている方がいて、ホタルの時期には小松が池、そこから流れに沿った小川、用水路で発生するホタルを案内してもらい、水間様も三浦市民にホタルの名所として案内していただいた覚えがある。

小網代の森を守る会時代、自然観察&クリーンの行事の時、冬の寒さに

は「闇汁」をと、工夫して干潟で作った。参加者に刻んで煮え易くして貰った鍋材料を三崎口駅で集め、干潟へ持ってくる係と、干潟で携帯用のプロパンガスを用意、大鍋を自治会館から借りてきて鍋をつくる係を作った。そして、筆者は水間様へ20リットルの容器を持って谷を下り、水間様の岩の横からとくとくと流れ出る水をひしゃくに汲んで20リットルの水を干潟に運んで闇汁を作るのだった。お水のせいか、みんなの持ってきて下さった材料がよかったのか、闇汁は大変美味しく何杯もお替わりする参加者がいました。美味しいものを手に笑い顔で埋まる岸辺でした。

水間様はそんな筆者に特別な思い出のある場所です。久しぶりに行ってみると土地の人が相変わらず大切にしていることが分り、水が汲みやすい工夫がありました。直接飲むことは水質上できませんがとうとうと流れ出る水は綺麗で、小さなハゼの仲間が泳いでました。水間様までの谷は畑だったのが住宅に代り、時間が経った事が分りました。道路の左側にはぽつぽつと家が高い壁の上に立っています。進行方向左側には一面の大根、キャベツの畑が広がります。畑の中に少しだけ車の姿がありましたが、収穫作業の方は少ないようでした。収穫物の集積場と思われる所には水を使った様子が分り、大根の収穫、水洗い、荷造りの作業が推し量られました。行き交う車も少なく、軽いお喋りの間にも菊名集落に着き、もう目の前は東京湾です。菊名バス停でお別れの人もおりました。おだやかな畑の脇を通る道だった。定番にしたいなという声も聞こえました。

引橋から東京湾への第4の道。ベイシアから南下浦へ下る道にある大きなサクラの木の近くから下り、隠れショウブ園へ、そこから菊名の里へ下るコースもトライしたい。

宮本美織 記

■水間様の谷を抜けてからおまけの遺跡めぐり

さあ、ゴールも目の前ですが、ちょっと寄り道しましょう。まずは昨年10月の南下浦遺跡めぐりでも訪問した白山神社。

12月7日は新嘗祭とのことで祭事中でしたら遠慮する予定でしたが、すでに終了していましたので、社殿奥の切妻造妻入形横穴古墳を見学させていただきました。

もう1か所、Googleマップを見ていて気になっていた遺跡、「仲里横穴群」にも寄ってみました。住宅地を奥に進むとこんもりと緑の丘があり、その前に看板が立っています。治山工事によりコンクリートに覆われ、現在はほとんど穴の痕跡がいくつかわかる程度、しかも私有地で穴のそばまでは近寄れません。しかし、海を臨む高台に横穴が作られていたことは実感できました。それにしても、ここでも赤星直忠先生が登場!

ここで解散。バスに乗る人、縁の会に向かう人、駅まで歩く人、それぞれ歩き通した満足感を抱きながら帰路につきました。

浪本晴美 記

2024年11月17日(日)

参加者10名

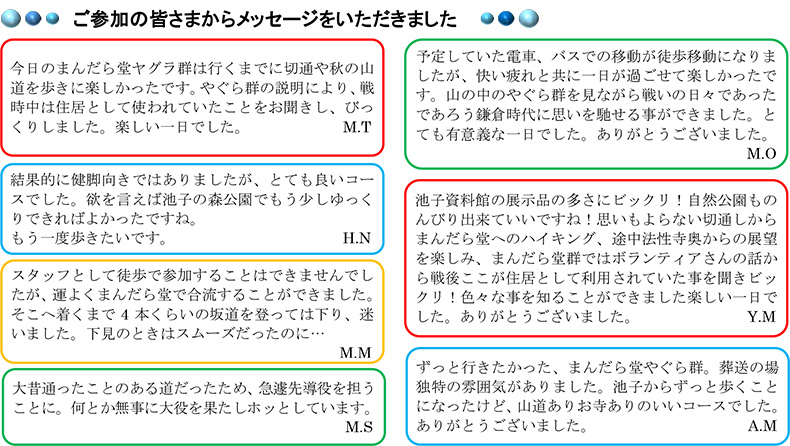

こあじろの森くらぶの遠足の報告に際して筆者の担当は、池子の森自然公園に建っている「池子遺跡群資料館」について簡単にお知らせすることだ。ここには付近で発掘された水田で使用されたと思われる木製の道具、縄文、弥生、古墳時代から近代の遺物が展示解説されている。この日も大きな壺を復元したと思われるものを係の方が抱いて移動させていた。出土した遺物を調査している部屋もある。

集合場所の京急逗子線神武寺駅から線路沿いの道をJR逗子駅方面に、10分程で池子米軍住宅入り口になる。線路を渡って左側の低地に野球場などがあり、駐車スペースが西に向かってあり、車が隙も無く駐車している。

今回の遠足の目的は公園の付属施設「池子遺跡群資料館」の見学だ。

当くらぶは三浦市の海蝕洞穴などを訪ねる遠足を実施してきたが、ここでは出土品などを実際に見学したい。シロウリガイの化石もこの地から見つかっている。

筆者は逗子市の市長選挙を争った池子米軍住宅問題の中にいたことがある。この公園は日本と米軍の共同利用という、考え抜かれたあり方なのだと思う。公園の突き当たりには米軍家族の住宅があり、子供達の遊ぶ声が聞こえる。

この公園が成立したとき、筆者は公園ボランティアとして少しだけ活動したことがある。公園内には池もあり、カワセミもくる。公園の中を通る川にはゲンジボタルが育つ。植物調査の方々も姿を見せる。日曜日に朝から鳥の調査をしている若者の研究発表を聞く機会もあった。

緑地エリアは水・土・日・祝だけの公開だが、資料館は月曜のみ休館。昔の遺物などと共に自然たっぷり楽しめる公園だとお勧めしたい。

宮本美織 記

***

戦前に日本軍に接収され、戦後も引き続き米軍に接収され、ベトナム戦争が終結するまで弾薬庫として使われていた池子の森。1980年代米軍住宅建設の動きが出て、逗子市は返還運動に激しくゆれていたのを思い出す。そのころの人々の熱い思いが、長い間手つかずの自然や、貴重な考古資料を保存する資料館や、シロウリガイの岩塊を残す力となったのだろうと想像する。

資料館を出て自然公園に向かう途中のシロウリガイ化石は、水深1000mに生息するシロウリガイが、海底地すべりによる堆積物に混ざって出てきたそうだが、二枚の貝殻がバラバラにならず、セットになって残った貴重なものだそうだ。

目指すまんだら堂やぐら群までは電車とバス移動を予定していたが、参加のSさんに先導されて、歩いて行くことになった。住宅街を抜けて、JR横須賀線近くの日蓮宗「法性寺」の参道を上っていくと、白っぽい逗子層の露頭にでた。露頭といっても、鎌倉時代の人々が開いた切通しである。

まんだら堂やぐら群は、平場を囲む崖に多くのやぐらが掘られた、ちょっとぞっとする雰囲気の墓地である。処刑場でもあったようで、穴があいて吊るされていたような女性の頭骨が平場で見つかったそうだ。大河ドラマ「鎌倉殿の13人」や、永井路子の小説に出てくるように、鎌倉時代の武士階級は何度も血みどろの戦いをして、女性といえども悲惨な最期を免れなかったようだ。

松原あかね 記

***

毎年初夏と秋の限られた時期にのみ一般公開されるまんだら堂やぐら群。今回はちょうど公開時期に遠足の日程を合わせることができた。待機しているスタッフの方に説明をお願いしたら快く引き受けてくださった。逗子市作成のパンフレットとその方のお話から概要を抜粋する。

| ・ |

古墳時代に作られた横穴墓と違い、やぐらは鎌倉時代に造られた、鎌倉とその周辺に見られる特殊な遺構である。まんだら堂やぐら群は、150穴以上が集中して造られており、やぐら群として最大級の規模を誇る。明確な文献資料がなく、「まんだら堂」とは何なのか、いつどのように造られたのか等は不詳であるが、太閤検地の時の文書に記されていた。 |

| ・ |

整備に先駆けて実施した発掘調査の結果、やぐら内部に石塔を据えて納骨・供養する施設として13世紀後半頃から造られ始め、おおむね15世紀いっぱい(部分的には16世紀まで)供養が行われていたと考えられる。大きな建物跡が発掘されている。また、火葬した跡と思われる穴が2基発見された(現在は保存のため土が被せられている)。石敷遺構には頭蓋骨もあり、分析すると40~50代の女性で、斬首され見せしめにされたたものではないかと考えられる。 |

| ・ |

火葬をするということは大量の薪が必要で、まんだら堂は言わば超高級墓地。有力な御家人や有名な僧侶など身分のある上流階級の人のための弔いの場だったと推定される。庶民は由比ガ浜や材木座の共同の捨て場にそのままポイと捨てられた。 |

| ・ |

一部の穴から火葬した骨が壺に入って見つかっている。キリスト教・イスラム教では火葬は行われず、火あぶりというのは残虐な行為であるが、日本はいつから火葬が始まったかというと、700年頃、仏教思想が入ってきてから。鎌倉時代でも1割程度。 |

| ・ |

やぐらの中に、入口に扉を造って、羨道(せんどう)の奥にお骨をお祀りする場所があった。今は崩れてしまっている。第二次世界大戦が終わった時には、ここに人が住んでいたので、中は滅茶苦茶になっている。当初は整然とした納骨・供養施設だったと思われる。 |

| ・ |

やぐらは鎌倉武士とともにある文化。鎌倉の衰退とともにやぐらも衰退していった。この文化は鎌倉だけでなく、神奈川県内、対岸の千葉県、房総半島の南部に見られる。そのほか宮城県、石川県、富山県、大分県の一部で見られる。 |

お話をうかがっていて、私なんかは由比ガ浜にポイだったんだなあ、とつくづく思った。戦中戦後は人が住んでいた(おそらく戦災で家を失った人?)ということにもビックリ!この他に古東海道(鎌倉から走水を通り、船で房総に渡っていた)のお話や、今日歩いてきた法性寺(日蓮上人)のお話など大変興味深かった。どなたか存じ上げないが、感謝!

浪本晴美 記

***

池子の森自然公園の久木方面出口から久木小学校を目指して歩き、次に国道205号線沿いに進み久木5丁目庚申塔、さらにハイキングコースにある法性寺へ坂を上りお墓の奥へ、高台から景色を眺めての一休み、更に奥へ細道を登ると名越切通に繋がり、まんだら堂やぐら群はすぐそこです。帰りは第1切通を抜けて亀が岡団地方面へ。ここで車で帰る人と逗子駅まで頑張って歩いて帰る人に分かれて帰路に就きました。

三本保子 記

2025年1月18日(土)

参加7人 晴

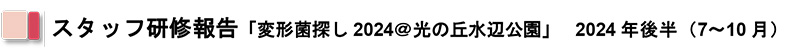

前回は油壺から、小網代の森を上って帰った。今回は小網代湾北岸から歩き始めたいところだが、自由に立ち入れないところが多いので断念した。その代わりに、最近ほとんど行かない北尾根を通ることにし、三崎口駅から富士見新道を通って入っていった。西海岸線道路の小網代湾を跨ぐ橋の計画がいよいよ実現に向けて動き出し、藤ヶ崎や北尾根の測量が始まったとの噂を聞き、どんな状況か知りたいという思いがあったのだ。やはり、ピンクのテープが結ばれ(写真‐①)、ササが刈り込まれているところを何か所も確認した。

「これからずっと、蟹田(がんだ)の洞窟がみられないのかな。」「前に見たビオトープはどうなっているのだろう。一般公開しないのかな?」などと話しながら、造成農地を三戸の光照寺へと向かう。

トイレをお借りしたいとお願いしていたのだが、久しぶりにお会いするご住職の温和なお顔に心から癒される。残念ながら門前のスダジイの巨樹は一本が枯れてしまい、残った一本も樹勢が衰え樹木医に診てもらっているところだという(写真‐②)。老樹、がんばれ!!

エビカ浜に降りてランチ。三戸浜でと予定していたのだが、みんなもうお腹がぺこぺこだったのだ!新田次郎がこの辺りをモデルに50年ほど前に書いた小説、『つぶやき岩の秘密』のモデルとなった地点のひとつ、「鵜の島」が見える。「つぶやき岩」のモデルはどこだと思う?」という話題で盛り上がる。小網代湾入り口の曽野綾子別荘下の岩説が二人、この先を回り込んだ三戸浜南側狙撃陣地跡説が一人。こうしていろいろとモデル地を詮索するのも面白い。

下見の時、潮が上げていて難渋したので、この先の岩礁海岸は迂回して安全に行こうと予定していたのだが、若くて(?)元気な二人がお弁当もそこそこに、先に見てくるからと出発。「潮が引いてるから行ける」と合図をしてくれる。いつも慎重なKさんも行ってみるということで、歩きにくい岩場を全員、自分のペースでゆっくり進む。

回り込んだところに、石が岩の窪みに入って波でぐるぐると回りながら穴をあけるポットホール(写真‐③)がたくさん!

鵜の島にはいつもウがたくさん休んでいる(写真‐④)。このあたりの地質は初声層で、特徴的な薄い層が積み重なった斜交葉理や斜交層理(写真‐⑤)もそこここに見られる。岩のひび割れ(クラック)や崩れも多く、もの凄い力が働いた痕跡なのだろう、歩きにくいのも当然だ!

やっとの思いで岩礁地帯を通り抜けると、砂浜が現れる。崖を見ると南下浦の遺跡巡りで見たのと同じ造りの、窓のように開いている三戸浜南側狙撃陣地跡(写真‐⑥)が。そのすぐ左脇に、縦に大きくひびが入ったような、岩壁が横向きに圧縮されたような跡がある。ここまでの激しさは、どうも断層による破砕帯らしい。

三浦半島の地質図には雨崎から始まる実線で表された引橋断層があり、引橋あたりで実線が消えているものと、そこから点線になっているものがある。まだしっかりと確認されていないということのようだ。さらに後ろを振り返ると、三戸浜の突堤の手前に、海に向かってまっすぐに突っ込んでいる岩列(写真‐⑦)!これはもう間違いない。高抜の暮景(ボッケ)崎で見られる南下浦断層東端の、海に向かうまっすぐな岩列とそっくりだ。遠からず、ここが引橋断層の西端と確定されるだろう。

砂浜を北上する。この辺りは貝殻がたくさん打ち寄せられている。試しにタカラガイ(写真‐⑧)を5分間でいくつ拾えるか、競争してみた。Oさんが40個以上拾って優勝。他のメンバーも20個以上は拾っていた。かなり多いといえるだろう。

サンコロ石や天神丸石を見て、諏訪神社へ向かう。ここでKさんから諏訪神社横穴遺跡を教えてもらう。本当に小さな穴で、これまでいくら探しても見つけられなかったわけだ!

きょうはよく歩いて時間もそこそこに。黒崎に行くのはあきらめ、福泉寺で小休止して帰ることにした。「三戸から黒崎」ではなく、「小網代から三戸」となってしまった。

三崎口駅に向かう近道を教わり、畑の道を気持ちよく進む。葦原や、最近とんと目にしなくなったキカラスウリが鈴なりの柵(写真‐⑨)に出会えて、嬉しかった。

みんな上機嫌で、最近できた駅のお土産屋さんで美味しいものを買って帰った。

記:松原あかね 写真:浪本晴美

小網代の森を守る会時代からスタッフとして活動してくださり、「ウラガのカラス」という鳥ネームで、鳥情報を教えてくれたり、通信の印刷発行の手伝いをしてくれたり、また鳥の観察会では講師を引き受けてくださっていた須藤伸三さんが、最愛の奥様のもとへ旅立たれました。初めて須藤さんとお話したのは河口の石橋で奥様の帽子が川に飛ばされて、筆者が水の中に入って取り戻したとき。鳥のお仲間をかながわトラストみどり財団の会員に勧誘されることにも熱心でした。知人からいただいた南方産のフウチョウの剥製をお宅まで届けた事もありました。

2004年にガイドブック小網代Ⅱ「小網代の鳥」というCD-ROM付き写真集の発行を手がけてくださり、鳥探しの楽しみ方を教えて下さいました。

小網代の森が一般解放された後のある時、訪れた外国の方を流暢な英語で対応し、えのきテラスから先へ案内されていた後ろ姿はお元気そうでした。もっと、もっと、小網代の森で鳥見の指南をしていただきたかったです。どうぞ安らかにお眠りください。

合掌

宮本美織

●●●スタッフの活動

| 2024.11.24(日) |

|

通信44号及び2025カレンダー発送準備 |

| 2024.11.28(木) |

|

通信44号及び2025カレンダー発送 |

| 2024.11.29(金) |

|

第45回交流会下見 |

| 2024.12.07(土) |

|

第45回交流会 「森の落とし物を探して」

縁の会(伊豆島三浦海岸店) |

| 2025.01.07(火) |

|

第11回三浦の海岸歩き下見 |

| 2025.01.18(土) |

|

スタッフ研修 第11回 三浦の海岸歩き「三戸から黒崎」 |

| 2025.01.22(水) |

|

第46回交流会下見 |

|

|

スタッフ会議(リモート) |

| 2025.02.02(日) |

|

第46回交流会 「鳥いっぱいの小網代の谷2025」 |

| 2025.02.09(日) |

|

第46回交流会 予備日対応

スタッフ会議(リモート) |

| 2025.03.02(日) |

|

スタッフ会議(リモート) |

| 2025.03.05(水) |

|

スタッフ会議(リモート) |

| 2025.03.16(日) |

|

スタッフ会議(リモート) |

| 2025.03.23(日) |

|

通信45号印刷所入稿 |

●●●スタッフ研修 第12回海岸歩き「福泉寺~ソレイユの丘」

日 時:2025年4月12日(土) 雨天の場合13日(日)

集 合:10:00 三崎口駅前

*参加ご希望の方は、下記までご連絡ください。詳細をお知らせします。

(メールの件名に「海岸歩き」とお書きください)

●●●第47回交流会「緑活き活き春の森」

もうすぐ八十八夜のこの時期、小網代の森では一年で一番、生きものたちが華やいでいるように感じます。初夏の気配を感じつつ、小網代の森の春を散歩してみましょう。

三崎口駅発のバスを利用して、引橋から森へ向かいます。水道広場10:40のお待ち合わせも可能です。

日 時:2025年4月29日(火・祝) 荒天中止(午前6時にHPでお知らせ)

集 合:三崎口駅前 10:00もしくは水道広場(引橋側入口)10:40

持ち物:昼食、飲み物、あれば図鑑など

参加資格:会員とそのご家族、ご友人

*保険はありませんので、ご参加は自己責任でおねがいします。

●●●【予告】第48回交流会「ホタルを見にいこう!2025」

神奈川県からのホタル夜間開放期間についての発表は、まだありませんが、5月下旬から6月上旬にかけて交流会を開催する予定です。夜間開放の日程が発表され次第、交流会の日程を確定し、ハガキにてご連絡します。

*森の夜間開放が中止となった場合も、森の周辺でホタルを楽しみましょう。

*雨天中止です。 *こあじろの森くらぶ会員とそのご家族、ご友人に参加していただけます。

光の丘水辺公園友の会のイベント

光の丘水辺公園友の会のイベント

光の丘水辺公園友の会HP。日に日に、ますます楽しくなってきています。見てね!

https://mizubekouen.com/

*ニリンソウ群落特別公開(公開):3月29日(土)~4月4日(金)10時~15時 聖なる池に群生するニリンソウを公開します。 最奥の池も含めて、普段立入ることの出来ない公園の自然を楽しむことが出来ます。 この機会に、ぜひご来園下さい。 その他にも、

*自然観察会(公開):毎月 第1土曜日9:30~ や

*早朝探鳥会(公開):毎月 第4土曜日7:00~ などのイベントがあります。

どうぞ光の丘水辺公園友の会ホームページをご覧ください。

●●●【お詫び】

こあじろの森くらぶの郵便振替口座の口座番号が誤っておりました。

ご更新の皆さま、新規ご入会の皆さまにご迷惑をおかけしました。深くお詫び申し上げます。

郵便振替口座 誤:00290-6-137303 → 正:00290-6-137203

三崎口駅からバスで小網代の森入口まで移動。傘をさして歩き始めると、ひげ爺の館の前の道で早速シロハラ、幸先がいい。水道広場で身支度を整え“早朝谷歩きコース”組の出発。幸先がいいと思ったが、木道の周りの草木はしっかり刈りこまれていて、下見の時と大きく違う。地上にも、周りの木々にも、頭上の枝にも鳥の気配がありません。真ん中広場に出てやっとアオジと対面できた。

三崎口駅からバスで小網代の森入口まで移動。傘をさして歩き始めると、ひげ爺の館の前の道で早速シロハラ、幸先がいい。水道広場で身支度を整え“早朝谷歩きコース”組の出発。幸先がいいと思ったが、木道の周りの草木はしっかり刈りこまれていて、下見の時と大きく違う。地上にも、周りの木々にも、頭上の枝にも鳥の気配がありません。真ん中広場に出てやっとアオジと対面できた。 食後全員そろって出発。漁港では、対岸の樹にミサゴ、アオサギ。海上にオオバン、スロープにハクセキレイ、藤崎の森にカワウ、藤崎前の海上にホシハジロ2羽。マガモかカルガモか不明が1羽。以前は、5~10羽ほどのマガモの群れがいたのですが、温暖化のせいか南下する数も減り、小網代でも年々見られなくなっている。

食後全員そろって出発。漁港では、対岸の樹にミサゴ、アオサギ。海上にオオバン、スロープにハクセキレイ、藤崎の森にカワウ、藤崎前の海上にホシハジロ2羽。マガモかカルガモか不明が1羽。以前は、5~10羽ほどのマガモの群れがいたのですが、温暖化のせいか南下する数も減り、小網代でも年々見られなくなっている。

■ベイシアで昼食後、午後のコースは水間様の谷へ

■ベイシアで昼食後、午後のコースは水間様の谷へ は「闇汁」をと、工夫して干潟で作った。参加者に刻んで煮え易くして貰った鍋材料を三崎口駅で集め、干潟へ持ってくる係と、干潟で携帯用のプロパンガスを用意、大鍋を自治会館から借りてきて鍋をつくる係を作った。そして、筆者は水間様へ20リットルの容器を持って谷を下り、水間様の岩の横からとくとくと流れ出る水をひしゃくに汲んで20リットルの水を干潟に運んで闇汁を作るのだった。お水のせいか、みんなの持ってきて下さった材料がよかったのか、闇汁は大変美味しく何杯もお替わりする参加者がいました。美味しいものを手に笑い顔で埋まる岸辺でした。

水間様はそんな筆者に特別な思い出のある場所です。久しぶりに行ってみると土地の人が相変わらず大切にしていることが分り、水が汲みやすい工夫がありました。直接飲むことは水質上できませんがとうとうと流れ出る水は綺麗で、小さなハゼの仲間が泳いでました。水間様までの谷は畑だったのが住宅に代り、時間が経った事が分りました。道路の左側にはぽつぽつと家が高い壁の上に立っています。進行方向左側には一面の大根、キャベツの畑が広がります。畑の中に少しだけ車の姿がありましたが、収穫作業の方は少ないようでした。収穫物の集積場と思われる所には水を使った様子が分り、大根の収穫、水洗い、荷造りの作業が推し量られました。行き交う車も少なく、軽いお喋りの間にも菊名集落に着き、もう目の前は東京湾です。菊名バス停でお別れの人もおりました。おだやかな畑の脇を通る道だった。定番にしたいなという声も聞こえました。

引橋から東京湾への第4の道。ベイシアから南下浦へ下る道にある大きなサクラの木の近くから下り、隠れショウブ園へ、そこから菊名の里へ下るコースもトライしたい。

は「闇汁」をと、工夫して干潟で作った。参加者に刻んで煮え易くして貰った鍋材料を三崎口駅で集め、干潟へ持ってくる係と、干潟で携帯用のプロパンガスを用意、大鍋を自治会館から借りてきて鍋をつくる係を作った。そして、筆者は水間様へ20リットルの容器を持って谷を下り、水間様の岩の横からとくとくと流れ出る水をひしゃくに汲んで20リットルの水を干潟に運んで闇汁を作るのだった。お水のせいか、みんなの持ってきて下さった材料がよかったのか、闇汁は大変美味しく何杯もお替わりする参加者がいました。美味しいものを手に笑い顔で埋まる岸辺でした。

水間様はそんな筆者に特別な思い出のある場所です。久しぶりに行ってみると土地の人が相変わらず大切にしていることが分り、水が汲みやすい工夫がありました。直接飲むことは水質上できませんがとうとうと流れ出る水は綺麗で、小さなハゼの仲間が泳いでました。水間様までの谷は畑だったのが住宅に代り、時間が経った事が分りました。道路の左側にはぽつぽつと家が高い壁の上に立っています。進行方向左側には一面の大根、キャベツの畑が広がります。畑の中に少しだけ車の姿がありましたが、収穫作業の方は少ないようでした。収穫物の集積場と思われる所には水を使った様子が分り、大根の収穫、水洗い、荷造りの作業が推し量られました。行き交う車も少なく、軽いお喋りの間にも菊名集落に着き、もう目の前は東京湾です。菊名バス停でお別れの人もおりました。おだやかな畑の脇を通る道だった。定番にしたいなという声も聞こえました。

引橋から東京湾への第4の道。ベイシアから南下浦へ下る道にある大きなサクラの木の近くから下り、隠れショウブ園へ、そこから菊名の里へ下るコースもトライしたい。

12月7日は新嘗祭とのことで祭事中でしたら遠慮する予定でしたが、すでに終了していましたので、社殿奥の切妻造妻入形横穴古墳を見学させていただきました。

もう1か所、Googleマップを見ていて気になっていた遺跡、「仲里横穴群」にも寄ってみました。住宅地を奥に進むとこんもりと緑の丘があり、その前に看板が立っています。治山工事によりコンクリートに覆われ、現在はほとんど穴の痕跡がいくつかわかる程度、しかも私有地で穴のそばまでは近寄れません。しかし、海を臨む高台に横穴が作られていたことは実感できました。それにしても、ここでも赤星直忠先生が登場!

ここで解散。バスに乗る人、縁の会に向かう人、駅まで歩く人、それぞれ歩き通した満足感を抱きながら帰路につきました。

12月7日は新嘗祭とのことで祭事中でしたら遠慮する予定でしたが、すでに終了していましたので、社殿奥の切妻造妻入形横穴古墳を見学させていただきました。

もう1か所、Googleマップを見ていて気になっていた遺跡、「仲里横穴群」にも寄ってみました。住宅地を奥に進むとこんもりと緑の丘があり、その前に看板が立っています。治山工事によりコンクリートに覆われ、現在はほとんど穴の痕跡がいくつかわかる程度、しかも私有地で穴のそばまでは近寄れません。しかし、海を臨む高台に横穴が作られていたことは実感できました。それにしても、ここでも赤星直忠先生が登場!

ここで解散。バスに乗る人、縁の会に向かう人、駅まで歩く人、それぞれ歩き通した満足感を抱きながら帰路につきました。

筆者は逗子市の市長選挙を争った池子米軍住宅問題の中にいたことがある。この公園は日本と米軍の共同利用という、考え抜かれたあり方なのだと思う。公園の突き当たりには米軍家族の住宅があり、子供達の遊ぶ声が聞こえる。

筆者は逗子市の市長選挙を争った池子米軍住宅問題の中にいたことがある。この公園は日本と米軍の共同利用という、考え抜かれたあり方なのだと思う。公園の突き当たりには米軍家族の住宅があり、子供達の遊ぶ声が聞こえる。

戦前に日本軍に接収され、戦後も引き続き米軍に接収され、ベトナム戦争が終結するまで弾薬庫として使われていた池子の森。1980年代米軍住宅建設の動きが出て、逗子市は返還運動に激しくゆれていたのを思い出す。そのころの人々の熱い思いが、長い間手つかずの自然や、貴重な考古資料を保存する資料館や、シロウリガイの岩塊を残す力となったのだろうと想像する。

戦前に日本軍に接収され、戦後も引き続き米軍に接収され、ベトナム戦争が終結するまで弾薬庫として使われていた池子の森。1980年代米軍住宅建設の動きが出て、逗子市は返還運動に激しくゆれていたのを思い出す。そのころの人々の熱い思いが、長い間手つかずの自然や、貴重な考古資料を保存する資料館や、シロウリガイの岩塊を残す力となったのだろうと想像する。

毎年初夏と秋の限られた時期にのみ一般公開されるまんだら堂やぐら群。今回はちょうど公開時期に遠足の日程を合わせることができた。待機しているスタッフの方に説明をお願いしたら快く引き受けてくださった。逗子市作成のパンフレットとその方のお話から概要を抜粋する。

毎年初夏と秋の限られた時期にのみ一般公開されるまんだら堂やぐら群。今回はちょうど公開時期に遠足の日程を合わせることができた。待機しているスタッフの方に説明をお願いしたら快く引き受けてくださった。逗子市作成のパンフレットとその方のお話から概要を抜粋する。